下記に各班作成の成果物等を掲載する予定です.

市川, 畑山, 八田, 澁谷, 井関

市川,澁谷,井関班, 畑山,八田班,

市川,澁谷,井関班, 畑山,八田班その1(畑山作), 畑山,八田班その2(八田作)

市川,澁谷,井関班

畑山,八田班

市川,澁谷,井関班,畑山,八田班

----------------

おつかれさまでした.大変だった?

本講義の内容が,少しでも今後の大学生生活に役に立てば幸いです.

またどこかで.

2010年度創造工学研修 1,2セメスタ

テーマ名 IT利用による構造設計

広瀬川を渡る澱橋は,橋長約140m(28m@5径間 ),2車線の一般的な鋼製5主桁(プレートガーダー)橋である.この橋梁は昭和36年11月(1961年11月)に竣工され,40年以上経った現在も川内地区と八幡地区を結び,日々の生活道路として使用されてきた.また周辺には仙台二校,尚絅女子学院,東北大学川内キャンパスがあり,通学路として欠かせない土木構造物となっている.

この創造工学研修では,例としてこの澱橋(よどみばし)を取り上げるが,土木構造物であれば何でも良い.以下では,澱橋を例として説明を進める.

★ 課題は対象とした土木構造物の更新(造り替え)を企画することである.★

具体的には

の3段階で,ある程度の成果物を要求します.ただし進行状況によっては課題2,3の作業が同時進行,あるいは逆転する可能性もあります.

橋梁構造物は交通路となる上部構造とそれを支持する下部構造から成り,河川,道路,鉄道,海峡等を横断し,人や物資を輸送する土木構造物である.その計画にあたっては,十二分に上載荷重に耐える安全な構造物であることはもちろん,近隣に騒音や不快な振動を与えるものであってはならない.また,橋梁としての機能を50年,100年と長く保持し,健全に使用できる構造物であることが要求される.加えて近年ではこれらに加えて,近隣住民にとって親しみ易いことなど景観的な配慮も求められる.そしてもちろんのこと,経済性の観点からも検討が加えられる.ここでは50年,100年といわれている橋梁の寿命の中で費やされる維持管理費等まで評価に加えたライフサイクルコストの概念を導入する動きがあり,従来の単に初期建設コストが最小であるということよりも大きな視野から計画に判断が下されるべきである.

まとめると

理想の橋梁とは

これらを実現するために,現在の澱橋について調べよう.

実際に現地に行って以下の4つのキーワードについて考えてみよう.

安全な? ⇒どのような形式の橋が良いのか?幅は?欄干は?橋詰広場は?歩道は?

経済的な? ⇒上部構造と下部構造の費用のバランスは?橋脚を多く作ったほうが安いか高いか?長い桁を多く作ったほうが高いか安いか?

長持ちする?⇒40年経つとどうなるの?鋼は?コンクリートは?塗装は?部材の継ぎ手は?地震は?風は?雪は?

そして

愛される? ⇒デザイン,形式は?色は?素材は?目立った方が良い?どの方向から見られる?橋からの景色は?橋を含んだ景色は?

※レポートの内容をホームページに加工して公開します.さまざまな人から意見を募ると良いかも知れません.←掲示板を設置しています.積極的に利用してください.

新澱橋の計画を立案しよう.もちろん名前も変えて結構です.

指定は澱橋相当のプロポーションのみです.どのような形式の橋梁を提案しても結構です,しかし,はじめに「課題3」の冒頭を読んでおいてください.

そしてこれらのイメージパンフレットを作成しよう.

作成したイメージパンフレットはホームページとして公開します.

4つのキーワードについてどのような配慮をしたか?

←このことについては澱橋の現状を知らせる必要がありますが,この時点では課題1の成果としてホームページになっているはずです.

そして ⇒3次元コンピュータグラフィック(3DCG)ソフトでCGを作成

※3DCGソフトは本研究室所有のソフトを利用する.本研究室所属の学生も使用するソフトであるので,使用できる時間帯を指定する.

※はじめにスケッチを書き,具体的なイメージがまとまったら3次元モデリングを行うこと.いきなり3DCG上でデザインを行うのは困難である.

橋梁はデザインだけでは実際に作ることはできません.キーワードの第一番目である「安全な」橋であるキーワードが満たされて初めて,それ以下のキーワード,その一つであるデザインを考える余地が生まれてきます.わが国では高度経済成長期以前は経済性が最優先され,機能一点張りの土木構造物が多く建設されましたが,以降は土木構造物に関してもデザインを考える余地が生まれてきました.今後,この動きはさらに大きくなると考えられます.しかし,将来の技術者であるみなさんは,橋梁は,土木構造物は,広くは土木に限らない全ての構造物は,満たすべき機能を満たして初めて,デザインが介入する余地が生まれることを忘れないで下さい.

では,提案する新澱橋の模型を作ってみよう.

土木構造物で非常に多く用いられる素材として,コンクリートと鋼があります.特に橋梁構造物では鋼が多く用いられています.橋梁で鋼は主に下部構として用いられていますが,その部材の厚みに着目すると.わずかに3~5cm程度のはずです.このように薄い材料でも形状を工夫することにより非常に強度のある構造物が作成できます.澱橋のような鋼橋はこのようにして軽く,強度のあるものになっています.ただの紙だと10cmの径間も渡せないと思いますが,工夫をしてコンセプトで示した径間を渡せる模型を作成しましょう.ここでも参考文献として「橋梁工学」や「鋼構造」などの教科書を眺めるとよいです.

ケント紙とグルーガンを支給します.これらで少なくとも橋梁の自重を支持できる模型を作成してください.最終的にはある程度の載荷ができれば,その様子をホームページで発表して本創造工学研修の課題は終了です.その際の載荷荷重は模型の出来を見ながら指定します.模型を支持する橋脚,橋脚を固定する地盤に相当するもの,斜張橋等を作成する場合は,使用するアンカレイジなどはこちらで作成しますが(もちろん,そこまで作ってくれても結構です.)タワーは作成してください.形状に関する指定は,ここでも澱橋相当のプロポーションのみです.

ケント紙でプレートガーダー橋の下部構を作ってみました.上の写真はそれに載荷実験を行ったところです.コーヒーの粉は瓶にほぼ目一杯はいっています.作成したものは2主桁で,橋長300mm,ウェブ高20mm,主桁間隔は50mm,です.

上に近づいた写真を示します.接合はグルーガンと呼ばれる器具で熱可塑性の樹脂を溶かして行い,プレートガーダーに対傾構,横構などを加え,実橋とほぼ同等のディテールを持っています.

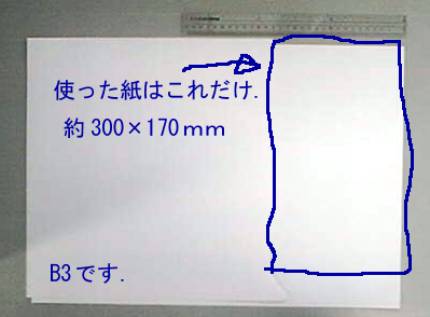

この構造物は極普通のケント紙で作られています.使った紙は上の写真に示すように,たった300×170mm程度です.この紙を前に示した様に加工することによって,加工前のそのままのケント紙からは想像もできない,非常に高強度な構造物になっていることがわかると思います.実際の橋梁の設計にあたっても,技術者は形状を工夫することにより,より少ない,そして薄い(とはいえ10~30mmもあるが)鋼板で長スパンの構造物を作り上げてきたのです.

澱橋は左岸が傾斜地でかつ提外地を有し,右岸が崖という立地となっている(地図参照).

橋梁全体を見渡せる代表的な視点場は左岸上流の土手上である.

ここは牛越橋から続く遊歩道が一般道に交差する点であり,また土手の上であることから提外地に視点が開けている.ここからの風景を写真1に示す.散歩やジョギング等を楽しむ人たちはほぼ水平位置に澱橋を目にするが,提外地の樹木が大きく全体を見渡すことが出来ない.しかしもう少し遠くの位置,あるいは冬期は全体を見渡すことが出来るであろう.

橋梁を至近に望むポイントは上流左岸の提外地である.ここには違法に作られた畑が多いが,バーベキューや,秋には芋煮会等に利用される広場がある.ここからの風景を写真2に示す.また左岸下流にも橋梁を至近に望むポイントがある(写真3).

右岸は崖になっているために視点場は少ない.下流に緑地帯があり,ここからも見上げる視線で橋梁が望めるが,日常的に橋梁を目にするのは主に近隣住民であると考えられる.

最後に右岸の橋梁上から左岸を望んだ風景を写真4に示す.右岸から橋梁部に差し掛かると急に視界が開ける.左右の視界は広いが,橋梁部が若干のサグになっていることと,左岸が橋梁より高いことから進行方向では橋詰広場周辺がアイストップとなる.同様に左岸の橋梁上から右岸を望んだ場合は,右岸の取り付け道路が急な右カーブとなっていることから,こちらも橋詰広場周辺がアイストップとなる.

東京工業大学創造プロジェクト研究体№8グループ土木構造物のデザイン手法:報告書「新しい構造フォルムの創造」1992.2,より抜粋